El carisma del New Yorker y sus efectos colaterales

“Es una revista supuestamente ‘divertida’ que está haciendo uno de los trabajos más inteligentes, honestos, comprometidos con el público, todo un servicio a la civilización, que jamás haya sido prestado por una publicación”. Esta cita, con la que un editorial de la revista Advance definió el New Yorker, estuvo colgada durante años en el despacho de Harold W. Ross, fundador del semanario en 1925 y su editor hasta su muerte en 1951. También es la frase con la que James Thurber, escritor y dibujante que se incorporó a la redacción en 1927, cierra Mis años con Ross (The years with Ross, 1959), libro que ha editado Libros Walden en España con motivo del cien aniversario de la revista.

Creo que lo que agradaba en especial a Ross de este elogio era lo certero de la descripción, pues nada produce más satisfacción que un halago que se sospecha verdadero. En efecto, en esas palabras se concentra la esencia del New Yorker, probablemente la revista cultural más influyente del siglo XX: una feliz combinación de calidad literaria y de humor agradable. Una intelectualidad desenfadada que se manifestó ya en su primera portada, en la que aparecía un excéntrico decimonónico observando una mariposa a través de un monóculo con aires de suficiencia:

Portada del primer número de New Yorker, 1925

Este personaje, primero innominado y posteriormente bautizado con el nombre de Eustace Tilley, se convirtió en símbolo/logo de la publicación y ha sido versionado en infinidad de ocasiones.

La revista gozó de un enorme carisma desde sus inicios, lo que le permitió captar los mejores talentos de la época a pesar de remunerarles considerablemente por debajo del mercado. En palabras de Thurber “El New Yorker no comenzó a pagar a sus colaboradores con dinero real hasta que tuvo casi 20 años de vida”. A cambio, se erigió como un escaparate inigualable para los escritores: muchas de las piezas publicadas en sus páginas recibieron galardones, fueron llevadas al cine o representadas en Broadway. Algunas, incluso, llegaron a convertirse en dichos populares.

Entre los escritores ilustres que han pasado por el New Yorker figuran nada menos que Francis S. Fitzgerald, Ernest Hemingway, Toni Morrison, Alice Munro, Raymond Carver o Vladimir Nabokov. Me permito destacar, primero, que en el número de 21 de diciembre de 1946 se publicó un cuento de J.D. Salinger llamado Slight Rebellion off Madison donde el autor presentó al personaje Holden Caulfield, más tarde protagonista de su novela El guardián entre el centeno; y, segundo, que la edición de 18 de julio de 1964 incluía El nadador, el celebérrimo cuento de John Cheever.

Visto semejante éxito, cabe preguntarse quién era esa suerte de genio llamado Harold W. Ross. Thurber lo describe como alguien tremendamente obsesionado con el trabajo, en búsqueda de la perfección hasta en el detalle más nimio de su revista y llamativamente desprovisto de la cultura general más elemental. Uno de los episodios más famosos es aquel en el que preguntó al departamento de verificación si Moby Dick era el marinero o la ballena. Sin embargo, si algo se ha reprochado al libro de Thurber es precisamente el retrato excesivamente caricaturesco que hace de Ross.

Con el paso de los años, el New Yorker fue evolucionando. A las piezas cortas (de menos de 2.000 palabras) y desenfadadas se añadieron reportajes más graves y extensos, el enfoque regionalista neoyorquino dio paso a un cosmopolitismo global y la escasez de recursos fue sustituida por una posición de preeminencia económica. Si antes servía de escaparate y muchos colaboradores esperaban una oferta de un mejor postor, ahora probablemente la dinámica es la contraria.

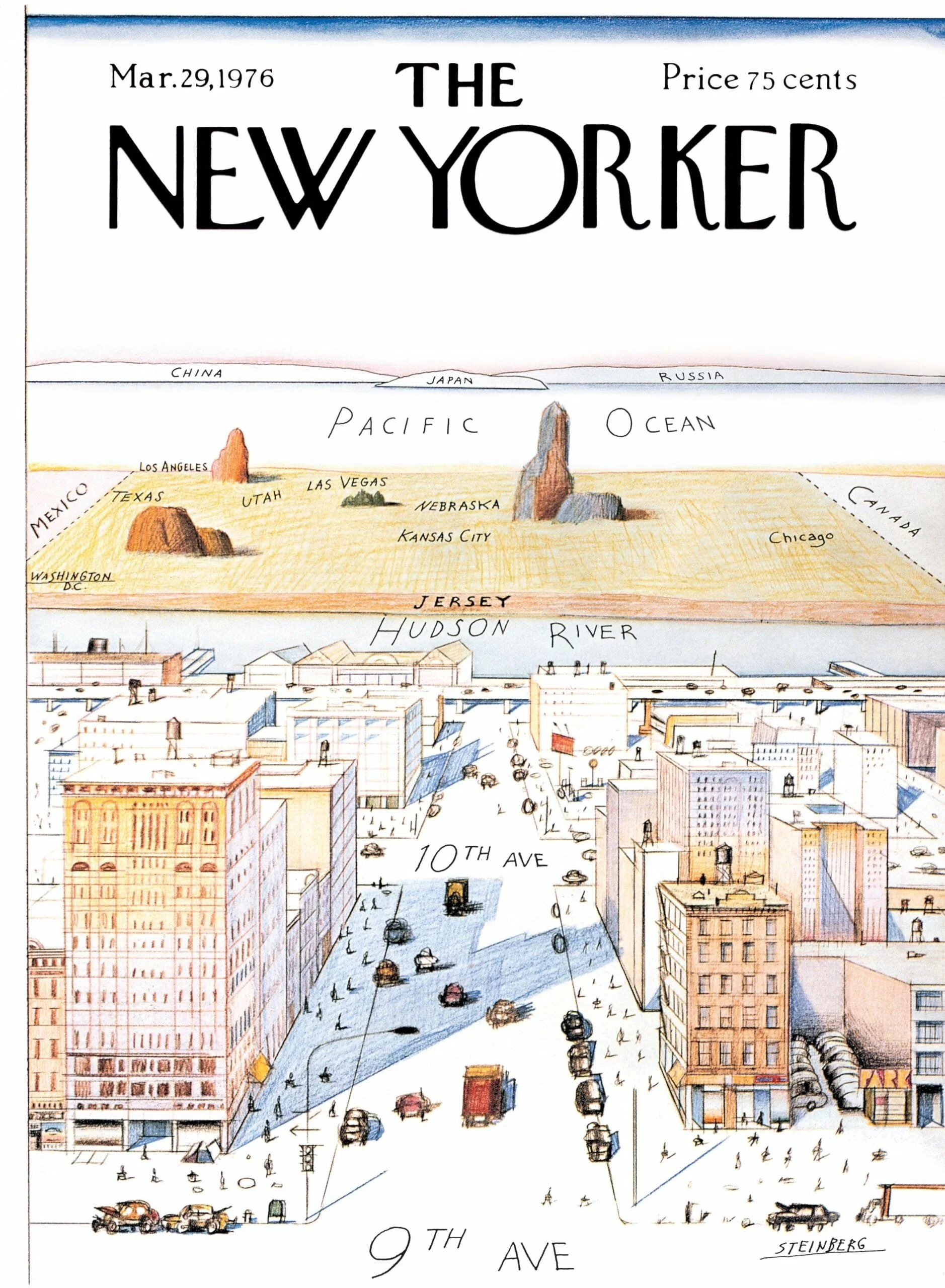

Con todo, ha sabido mantener su esencia con el paso de las décadas. Lo pude percibir de primera mano en la exposición de Saul Steinberg, ilustrador de numerosas de sus portadas, que ofreció la Fundación Juan March el año pasado. La que más me llamó la atención fue la del número de 29 de marzo de 1976, en la que se representa el mundo visto desde la Novena Avenida.

View of the World from 9th Avenue. Saul Steinberg. Portada de New Yorker, marzo 1976.

Divertida, inteligente y neoyorquina, refleja perfectamente aquello que hace al New Yorker irresistible y peligrosamente deseoso de imitar.

Yo he caído en la tentación, y he montado con unos amigos La Tenada. No es que con este proyecto estemos tratando de replicar New Yorker (faltaría más), sino que simplemente reconocemos con complacencia que nos ha servido de inspiración. Es más o menos como si, tras conocer de una expedición que ha culminado el Annapurna, hubiésemos resuelto darnos un apacible paseo por Siete Picos una mañana de domingo y ello nos produjese algún tipo de realización personal (evito citar el Everest por la proliferación de empresas turísticas que suben en helicóptero a sus intrépidos clientes prácticamente hasta la cima, de forma que solo tienen que completar los últimos metros de la ascensión, lo que ha dado lugar a frecuentes y tragicómicos atascos).

Al menos sé que hay una cosa que tenemos en común con Ross: nosotros tampoco hemos leído Moby Dick [Jaime protesta y dice que él sí].