Liebling y la educación del gusto

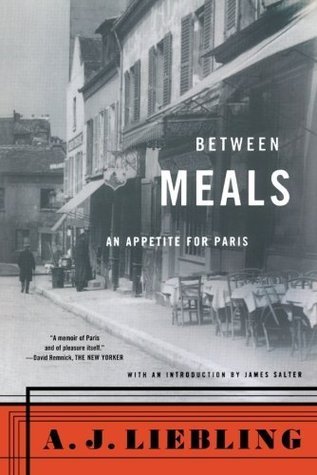

Debo a una reseña periodística que lamento no recordar dónde apareció (nunca estaremos lo bastante agradecidos a esos periodistas que siguen leyendo libros por nosotros) la pista de A.J. Liebling, semiolvidado entre nosotros, si es que alguna vez se le conoció (la red me lleva a un breve artículo sobre él en Letras Libres, de Pablo Duarte, nada menos que en 2010). El nombre de Liebling (1904-1963) está asociado a The New Yorker, la publicación en la que se desempeñó como columnista durante casi treinta años. En sus columnas habló de casi todo y de casi todos, y tenía muchas aficiones, pero, sobre todo, dos: el boxeo ─deporte que practicó en su juventud, y solo en su juventud, como corresponde a un caballero─ y la gastronomía o quizá debería decir comer, porque, la verdad, no sé si es lo mismo. Sobre boxeo, dejó escrito el que pasa por ser, dicen, uno de los mejores libros de deportes de todos los tiempos, The Sweet Science, sobre lo otro, Between Meals, An Appetite for Paris. El primero me espera pacientemente en la estantería, el segundo me acompañó este verano.

Liebling aprendió a comer y beber como se debe en el único sitio donde, cabalmente, se podía en su tiempo, o sea, en Francia. En el resto del mundo occidental, la gente, más o menos, se alimentaba. Además de algún viaje a edad muy temprana en compañía de su familia, relata dos estancias relativamente largas en nuestro vecino del norte, una en los años 20, la otra a finales de los 50, que es la atalaya desde la que escribió Between Meals.

En la ciudad por excelencia y en algunos otros lugares de Francia, a base de comer a diario como mandan los cánones, es decir, primero, segundo, queso y postre ─y, sí, es “y”, la adversativa entre el queso y el postre, común en los menús, es una desdicha contemporánea, desconocida antes de la Quinta República─ el amigo Liebling se fue educando. Y la foto de la solapa del libro pone de manifiesto que a conciencia: era un tipo bastante entrado en carnes, no por accidente, precisamente. Y siempre con esa compañía inseparable que no es que se dé en el Mediterráneo, sino que lo define: el vino. Es, además, opina Liebling, necesario para una educación gastronómica correcta el empeño de comer lo mejor que se puede en cada momento con un presupuesto ajustado. Solo teniendo que optar y discriminar, sabiendo aceptar algo un poco menos bueno y esperando un poco para lo mejor se educa el gusto. Si, de buenas a primeras, tenemos acceso a los grands crus en sus mejores añadas, podemos perdernos importantes peldaños en la escala que conduce hacia ellos. Bien es cierto que esa sensata aproximación no la practicaba por igual a lo largo del mes, porque, según admite, conforme llegaba la asignación paterna que lo mantenía como estudiante en la Sorbona ─que de algún modo había que justificar lo de estar lejos de casa─ cambiaba los dólares por francos y se daba homenajes imposibles durante la segunda quincena.

Pasada la mitad de su siglo, Liebling evoca con nostalgia la época de entreguerras y constata lo que, a su juicio, era el decaer de la cocina francesa. En realidad, dice, lo más curioso es que, por más que él fuese incapaz de apreciarlo entonces, puesto que no conocía nada mejor, lo cierto es que la cocina francesa ya estaba decayendo en los años 20. Y es que, quizá, si uno hubiese llegado a Roma desde cualquier otro lugar alrededor del año 270, difícilmente hubiera pensado que el Imperio ya estaba en ruta hacia su caída. Así era, sin embargo.

La explicación es tan interesante como compleja. Y se contrae a la progresiva desaparición de toda una red de restaurantes pequeños que practicaban una cocina tradicional y regional. La base de la haute cuisine, la gran cocina francesa que se servía en Maxim’s o La Tour D’Argent (ambos siguen abiertos, pero no son lo que eran), y, por extensión, la que fijó el canon de la gastronomía occidental durante un siglo largo, no era otra que la cocina popular, cantada por Víctor Hugo, entre otros. En esos pequeños restaurantes se adquirían las destrezas, en cocina y en sala, que luego se ponían en acción en las grandes casas. Algún recuerdo de aquello se puede seguir apreciando en lugares como Horcher, por ejemplo, con un perfecto servicio de mesa y terminación de platos, o preparación, incluso, en sala, y donde se saben hacer, todavía, salsas y preparaciones que eran al mundo de la restauración como las reglas de la aritmética.

El mundo cambió radicalmente tras la Primera Guerra Mundial. Cambiaron los usos, cambiaron los gustos. Súbitamente, la gente empezó a preocuparse por cosas que no le preocupaban a nadie antes ─ según Liebling, ello se debió a que, en la carnicería, los médicos descubrieron el hígado y decidieron que, desde entonces, le iban a hacer la vida imposible al prójimo. Sí, es verdad que había quien, sobre todo las señoras, se preocupaba por “mantener la línea”, pero se referían a curvas de radio razonable, no a líneas rectas, que llegaron más o menos con el charlestón. En el día a día, se pasó de comer cosas cocinadas a comer cosas meramente calentadas (por sobrenombre “a la plancha”… no en vano, el “steak-frites”, mejor aún con una ensalada y con cualquier clase de salsa aparte, pasó a ser, y sigue siendo, el plato ubicuo en cualquier lugar de Francia, en detrimento del plat du jour) y, en fin, “nutrición” y su campo semántico entraron progresivamente en las vidas de todo el mundo, con lo que la esperanza de vida se alargó sustancialmente, cierto es que los cínicos mordaces como Liebling hubieran dicho que también se empezó a llamar “vida” a cualquier cosa. El automóvil trajo consigo el acortamiento de las distancias, la desaparición de las fondas locales en las que ya no era necesario pernoctar ─ni, por ende, cenar─ y, por supuesto, la Guía Michelín, que uno ya no sabe si ayuda o manda.

Lo curioso es que Liebling murió a tiempo, aunque, seguramente, él discreparía de esta afirmación. Por más que a él le pareciera que la cosa había caído mucho, visto desde las alturas del primer cuarto del siglo XXI, 1963 se antoja como un buen momento para hacer mutis, si era cosa de ahorrarse la implosión estética que vino después.

¿Qué habría pensado Liebling de la Nouvelle Cuisine? Se puede presumir que la habría considerado una buena solución a un problema complejo, que es el de dar de comer a gente que no come, por prescripción facultativa. Conste que, a mi modesto entender, la gastronomía no es el ámbito de la cultura al que le ha ido peor, ni mucho menos, pero sí me pregunto qué opinaría hoy Liebling del panorama, en París o en su mismo Nueva York. O Nestor Luján. O incluso mi admirado Jean-François Revel, que estuvo entre nosotros hasta hace no tanto (su Diario de Fin de Siglo contiene perlas gastronómicas). O, alejándonos más en el tiempo, Brillat-Savarin. Es muy probable que la alta restauración les pareciera difícilmente comprensible, siendo, como es, ya no tanto una forma superior de artesanía cuanto una rama del show-business. Y me refiero, incluso, a las propuestas serias. Estoy seguro de qué habrían hecho Liebling y otros comedores rigurosos con esos lugares “de moda” indescriptibles, todos muy parecidos, que son el 80% de los que abren y cierran en Londres, Madrid, Nueva York y, ay, París, sitios con música estridente y donde el personal les hace fotos a los platos: no ir, punto.

La restauración como en los tiempos de Liebling es hoy, imposible. La restauración Segundo Imperio, que es la que Liebling evocaba, más imposible todavía. Pero la cuestión, de nuevo, no es tanto comer bien ─que esto, ahora en serio, se sigue haciendo, pero de otro modo─ cuanto aprender a hacerlo. ¿Dónde se hace eso ahora? Igual que para introducirse en la ópera hace falta Verdi y hace falta Mozart, que nunca se programan lo suficiente, los buenos profesionales de la cocina y de la sala tienen que aprender su oficio y sus clientes tienen que aprender a disfrutar de cada producto en su momento, probar recetas clásicas y proveerse de esa educación del gusto que es la herramienta esencial para disfrutar de esa manifestación cultural suprema que es la tradición culinaria europea, dicho sea sin merma del respeto debido a todas las demás. ¿Dónde? Sitios hay. Ya no se encuentran, como en la época de Liebling, varios en cada calle del Barrio Latino, pero hay.