Julia, la fascinante y abnegada madre de Virginia Woolf y Vanessa Bell

Teresa Arsuaga

Sobre los sucesos y las personas que rodearon a Virginia Woolf tenemos una información privilegiada y única. En realidad, no debería referirme a ello como información sino, más bien, como experiencia, porque la perspicacia y clarividencia de Virginia, y su capacidad para hablar de cuanto sentía y le acontecía, tienen el poder de producir en el lector el espejismo de haber vivido todo aquello, de haber conocido de primera mano a todas esas personas.

Sin embargo, cuando se trata de una figura tan imperiosa como lo fue para ella su madre, las cosas se complican un poco. Virginia manifiesta en sus memorias la dificultad que le suponía describir sus sentimientos hacia ella, y a ella misma. Y es que su madre fue, sobre todo, una presencia invisible que idolatró y le obsesionó. Y ello tanto en vida como tras su muerte, cuando Virginia tan solo tenía trece años. Y digo que fue “una presencia invisible” también en vida porque pasó su infancia anhelando estar más tiempo en exclusiva con una madre que tenía que compartir con otros siete hermanos, con un marido muy demandante y con su dedicación incansable a los más necesitados.

“¿Puedo recordar estar a solas con ella algo más de unos minutos? Siempre había alguien que nos interrumpía. Cuando pienso en ella de una manera espontánea, siempre la veo en una sala con mucha gente”.

Esa presencia invisible adquiere, sin embargo, un carácter aún más totalizador y obsesivo tras su muerte. Comienza entonces Virginia a recordar con viveza la ternura de su regazo, el roce de sus abalorios cuando oprimía contra ella la mejilla, su voz. La veía también con una vela por la noche cuando iba a ver si se habían dormido. Recordaba cómo ella, a veces, estaba despierta y el ansia con que deseaba que su madre fuera a verla.

Estos recuerdos cotidianos, fundacionales, eternos se mezclaron durante años con consideraciones de distinta naturaleza. Una de ellas tenía que ver con la extraordinaria y misteriosa belleza de su madre. Realmente, la había dado por sentado. No la disfrutó de niña como le hubiera gustado. Se sentía orgullosa de tener una madre que todo el mundo consideraba bella, pero no se había recreado conscientemente en ella… también podía rememorar con claridad cuán triste era su expresión cuando no hablaba, cuánto le impresionaba, a veces, descubrir la gravedad de su rostro.

Esta presencia invisible, que a ella se le hacía tan real, la acompañó durante casi toda su vida. Sin embargo, llegó un día en que se desvaneció. Todo comenzó de forma repentina, en el instante en que se sorprendió a sí misma hablando sola mientras se sucedían en su mente las imágenes de lo que iba a ser su nueva novela, Al faro. La dificultad intelectual que encontraba cuando se enfrentaba a la tarea de describir a su madre, la confusión emocional que esta figura tan cardinal le producía se transformó, por el contrario, en un torrente de palabras cuando, utilizando un lenguaje literario, intentó retratarla a través de esta historia de ficción.

Tras poner el punto final a esta novela que escribió en muy poco tiempo, aquella presencia invasiva se esfumó. Dejó de verla y oírla.

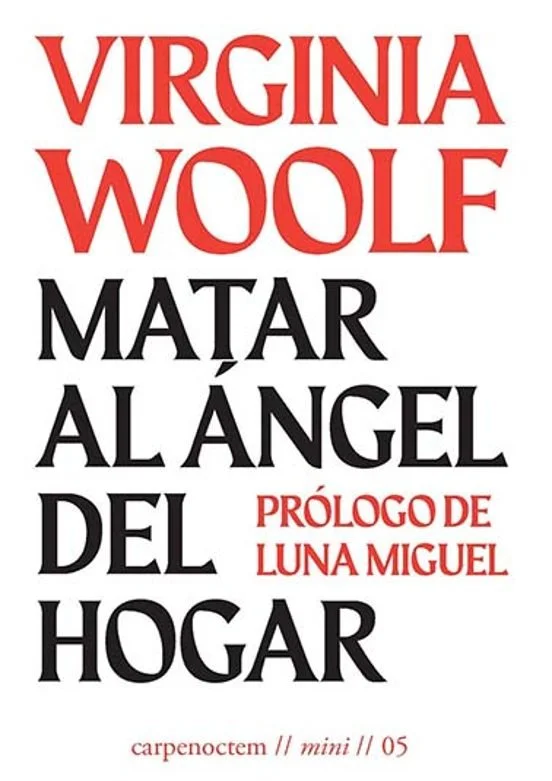

Todos esos recuerdos, imágenes y sensaciones que emanaban de la figura materna crearon en Virginia un universo sensitivo y emocional extraordinariamente potente y valioso desde un punto de vista artístico. Sin embargo, desde un plano vocacional y literario, lo que su madre representaba como mujer constituyó para Virginia una presencia problemática, un fantasma al que se refirió como “el ángel del hogar” y contra el que luchó toda su vida como escritora. Así lo contó la propia Virginia en un texto que leyó en la Nacional Society for Women´s Service el 21 de enero de 1931.

Ese fantasma, que era una mujer, y que empezó a interponerse entre el papel y ella cuando comenzó en su primer empleo como reseñista de libros, fue descrita por Virginia como una mujer intensamente simpática y encantadora, altruista, que destacaba en las artes de la vida familiar. Se sacrificaba constantemente, carecía de deseos propios y vivía para los de los demás.

Todas estas características retrataban a la mujer victoriana y su madre las representaba a la perfección, como pone de manifiesto Virginia a través del personaje de la Señora Ramsay en Al Faro. Este hecho despertaba gran admiración en quienes la conocieron. Y Virginia compartió ese sentimiento admirativo, pero también observó cómo esas mismas cualidades aplastaron un talento extraordinario y dejaron exhausta hasta la muerte a una mujer de un valor inconmensurable.

Existía, además, el problema de que aquel ángel aparecía siempre que se disponía a escribir y le susurraba:

“Querida, eres una mujer joven. Estás escribiendo sobre un libro que ha sido escrito por un hombre. Sé amable: sé tierna; adula; engaña; usa tosas las artes y artimañas de nuestro sexo. No dejes que nadie adivine nunca que tienes ideas propias. Sobre todo, sé pura”.

Virginia se enfrentó a este fantasma y sus palabras incansablemente. Descubrirlo y aniquilarlo fue fundamental para convertirse en una buena crítica y escritora, como ella misma explica. Es importante que cada profesional, en las distintas épocas, conozca y se enfrente a los suyos. En esto puede radicar, en buena medida, el éxito y la calidad, según declaró también Virginia en la citada conferencia.

Para Vanessa, su madre fue una figura más pacífica. Aunque, al igual que Virginia, añoraba constantemente tener mayor intimidad con ella, encontró en Julia el apoyo y la comprensión que no le dispensó su padre. Parte de esta cierta complicidad es probable que estuviera motivada por algunas de las características asociadas a los antepasados de su madre. Una tía suya, Julia Margaret Cameron, fue una de las primeras y mejores fotógrafas y retratistas de la sociedad victoriana y Julia fue una de sus modelos preferidas.

Cameron era una de las siete admiradas y excéntricas hermanas Pattle. Otra de ellas, Sarah, se instaló a las afueras de Londres y convirtió su granja, “Little Holland House”, en el lugar de encuentro de los intelectuales, políticos, escritores, pintores y aristócratas más importantes del momento. Julia, que era hija de María, la más bella de las hermanas, frecuentaba aquella casa cuyas historias escucharon con verdadera pasión Virginia y Vanessa, llegando a alcanzar ese lugar y sus habitantes la categoría de leyenda para ellas.

A pesar de la buena relación que mantuvo siempre con su madre, Vanessa advirtió lo mismo que Virginia con respecto a la figura que, como mujer, representó y, al igual que ella, no se vio como continuadora de la tradición de entrega y sacrificio de Julia. Vanessa también quería vivir para su vocación. Aunque las muertes de su madre y de su hermana mayor la obligaron durante un tiempo a asumir la responsabilidad de la intendencia del hogar, se pusieron de manifiesto enseguida sus escasas habilidades así como su nulo entusiasmo en todo lo referente al mando y ejercicio de las actividades domésticas.

Realmente, podría afirmarse que, para escapar a su destino, a lo que su madre representó y se vio abocada, a lo que su familia y la sociedad esperaban de ellas, Vanessa y Virginia no contaron más que con la alianza y el apoyo que se brindaron constantemente una hermana a la otra.