Donde fuimos felices

Hace tres años me propuse leer un volumen de En busca del tiempo perdido cada verano hasta completar la obra. En los primeros días de junio, cuando me abalancé con fruición sobre las páginas iniciales de Por donde Guermantes, me topé con la siguiente cita:

“Por un momento, del trinar, vuelto a oír, que tenía en esta o aquella primavera antigua, podemos extraer, como de los tubitos que se usan para pintar, el matiz exacto, olvidado, misterioso y lozano de los días que habíamos creído recordar cuando, como los malos pintores, le estábamos dando a todo nuestro pasado, repartido por un mismo lienzo, los tonos convencionales y todos iguales de la memoria voluntaria”.

Uno de los temas centrales de la obra de Proust es el de memoria involuntaria, la de aquellos recuerdos que nos visitan de manera espontánea, sin intención consciente, que pertenece al campo de la sensación más que al del raciocinio y cuya aparición acostumbra a producirse al encontrarnos con un elemento material con el que guarda algún vínculo. Así lo expone el propio autor al final del primer capítulo de Por el camino de Swann:

“Eso mismo sucede con nuestro pasado. Es tarea inútil intentar evocarlo, todos los esfuerzos de la inteligencia son inútiles. Está oculto, fuera de su dominio y de su alcance, en algún objeto material (en la sensación que nos proporcionaría ese objeto material) que no sospechamos. Ese objeto, depende del azar que nos tropecemos con él antes de morir o que no nos tropecemos”.

Inmediatamente a continuación, tiene lugar la célebre escena de la magdalena bañada en té, en la que se describe la cautivadora embriaguez que experimentó al verse súbitamente transportado a sus infantiles mañanas de domingo en Combray.

Las personas somos un haz de vivencias que se van superponiendo. Esas experiencias se desarrollan, pese a su intangibilidad, en un medio material, sobre el que se proyectan y al que quedan inexorablemente ligadas.

Así ocurre, de manera especialmente intensa, con los recuerdos que discurren durante el verano. Porque si la tenada hace referencia al momento en el que “remiten las obligaciones (nec otium) y arrecian las vocaciones (otium)”, el estío representa esa sensación en grado sumo: unos meses (durante la infancia y la juventud) o unas semanas (ya en la madurez) en los que nuestras responsabilidades nos dan una tregua.

Incluso a quienes el trabajo les resulta grato asocian mayoritariamente el verano a una felicidad que termina por adherirse a la realidad en la que se materializa. Aunque soy consciente de que hay excepciones (como la repetida estadística que dice que los divorcios se disparan en septiembre, cuando lo cónyuges, después de haber pasado tiempo juntos de verdad, se dan cuenta de que no se soportan), los destinos vacacionales se configuran generalmente como depositarios de nuestra dicha: son los lugares donde fuimos felices.

Hay realidades que el intelecto por sí solo consideraría anodinas a las que la memoria dota de trascendencia por hallar en ellas una continuación y apoyo del propio ser. Una plaza de pueblo o un río que para un tercero carecen de singularidad, para uno significan la infancia junto a un padre o los albores de la adolescencia con un grupo de amigos.

En mi mitología personal, ese espacio lo ocupan Santander y la Ría de Arousa.

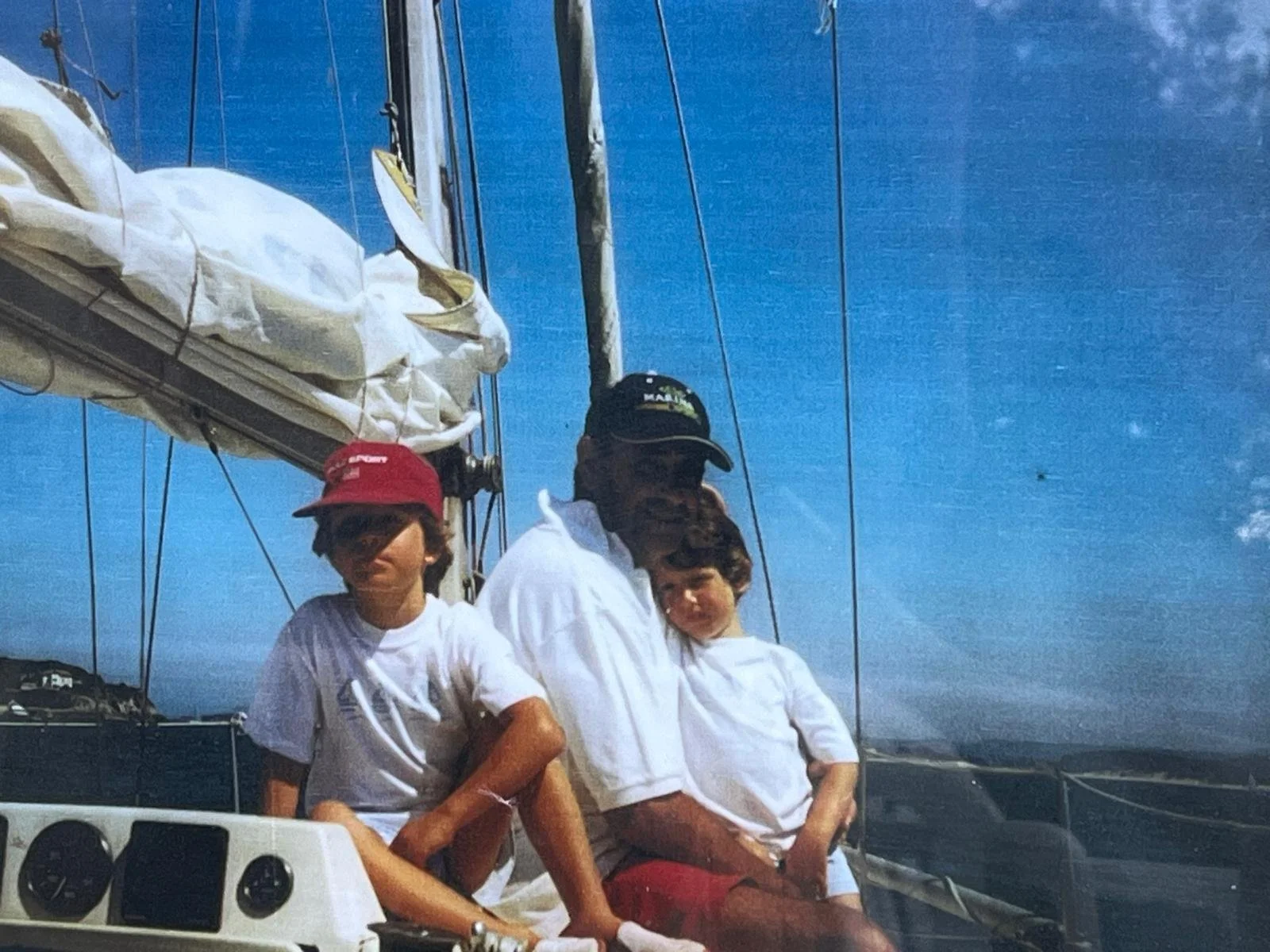

Un día me vi con mi abuelo, mi tío abuelo y mi hermano (en ocasiones posteriores, mi primo) en la carretera en dirección al norte. Era pequeño, y no recuerdo que aquel viaje dependiese de mi voluntad en ningún momento. Parece que por lo menos no me opuse.

Íbamos al barco, el Atu, un velero de unos once metros de eslora atracado en el puerto de Raos. Durante nuestras estancias, que duraban tres o cuatro días, dormíamos en la propia embarcación; un detalle que, si bien constituía uno de los elementos más característicos de la aventura, no estaba exento de incomodidades. Mi abuelo pernoctaba en el camarote de proa, mi tío abuelo en una especie de sofá intermedio y mi hermano y yo en el camarote de popa. En este último había espacio para dos niños, siempre que uno de ellos pasase la noche con la cabeza a veinte centímetros del techo, estilo féretro. También había lío a la hora de ir al baño (no procede ahora entrar en pormenores).

Nuestras jornadas consistían en levantarnos relativamente temprano, ducharnos en las instalaciones del puerto, desayunar un pincho de tortilla en un bar del polígono industrial adyacente, comprar bocadillos y bebidas para el mediodía y salir a la mar.

Atravesábamos la bahía, en la que el progresivo ensanchamiento del canal permitía maniobras cada vez más completas. Mi abuelo nos enseñaba las técnicas elementales de navegación y el vocabulario náutico esencial (cornamusa, obenque, botavara, foque, driza, etc., palabras que nunca dejarán de tener para mí un particular encanto). Si alguna lección saqué de todo aquello es que para navegar de verdad hay que hacerlo a vela.

Al dejar atrás la isla de Mouro, coronada por su imponente faro (al que durante las tormentas llegan a salpicar las olas), me invadía un prudente respeto: pasábamos a exponernos al mar abierto. Pero no nos alejábamos mucho más. En función del viento, fondeábamos en algún recoveco de la zona, como las inmediaciones del Cabo Mayor, donde nos bañábamos y comíamos.

No emprendíamos el regreso demasiado tarde, porque el trayecto llevaba su tiempo y uno de los principales atractivos del plan era, tras desprendernos del salitre, poner rumbo a la ciudad para saciar un apetito hijo de los tirones de los cabos y de los chapuzones. Recuerdo con particular cariño las tapas de Casa Lita (donde sirven los gin tonics favoritos de mi abuelo) y los helados de Regma.

No he retenido apenas nombres de calles o las ubicaciones de nuestros paseos urbanos de aquella época. En consecuencia, todavía hoy sigo sin orientarme bien. Y, pese a todo, no puedo evitar sentir que esa ciudad es un poco mía. Además, como nos asegurábamos previamente de que el tiempo fuese favorable para la navegación, en mi mente, en Santander luce un sol resplandeciente.

Santander tiene más de mito que de realidad, justo lo contrario que Galicia. No sé cuántos años llevo veraneando con mi familia en un remoto pueblo de la ría de Arousa, deben de ser entre quince y veinte.

Nos ponemos en marcha tarde, tras detenernos en un Vips de al lado de casa al que llegamos irremediablemente escasos segundos antes de la hora límite para pedir desayunos, lo que produce una situación de indefinición que obliga al camarero a consultar con la autoridad competente. Ese es quizás uno de los mejores momentos del año, cuando sé que me queda toda Galicia por delante. Como el primer día de vacaciones en el colegio, acompañado por la alacridad de la expectativa.

La estancia allí cuenta ya con algunas tradiciones bien consolidadas, que se repiten año tras año: nos quedamos en el mismo sitio, hay unos cuantos restaurantes que no es negociable visitar (Xanxo, Galeón, Rodas), los karts, la playa secreta, la excursión a las pozas, las vistas del miradoiro, las fiestas del pueblo o la casa de los Ponce, nuestros amigos del verano. Al menos una de las veces que vamos a Santiago a recoger a algún rezagado o a depositar a un desertor hay que comprarse un libro en Follas Novas y tomarse una tortilla en Cacheiras. No nos podemos volver hasta que no hayamos visto delfines.

Al mismo tiempo, cada edición contiene novedades que la distinguen de las demás. El núcleo familiar ya es amplio (vienen las novias, la abuela y este año, por primera vez, mi sobrino, por lo que nos reuniremos cuatro generaciones), y las incorporaciones son habituales. A los amigos les encanta venir.

Cuando estoy en Galicia me siento bien. Ese bienestar rebosante llega a desbordarse y se derrama en las calles del pueblo, las playas y en todos los lugares que me acogen (también en la comida, aunque sea difícil dotar a una empanada de bonito del mismo lirismo que la magdalena de Proust), que quedan así impregnados de mis recuerdos.

Los destinos de veraneo están sepultados por capas de vivencias que emergen descontrolada y gozosamente en cuanto entramos en contacto con ellos. Nadie mejor que el propio Proust para ilustrarnos sobre el poder de la memoria involuntaria: “todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann, y los nenúfares del Vivonne y la buena gente del pueblo y sus casitas y la iglesia de Combray y sus alrededores, todo eso que adquiere forma y solidez, salió, la cuidad y los jardines, de mi taza de té”.

Que tengáis un feliz verano allí donde fuisteis felices.