A hombros de gigantes. Revistas culturales españolas en el siglo xx.

Ilustración: Carmela Liaño

En uno de los momentos de mayor revolución cultural de un siglo de por sí ajetreado, a principios de los 60, mi abuelo dejaba a medias la carrera en la escuela de ingeniería para empezar filosofía.

En su casa, aún conserva las revistas de esos momentos, las lecturas que le acompañaron en ese cambio, y otras, a las que fue derivando, conforme su vida y el escenario político-cultural fueron evolucionando.

En sus estanterías, entre los libros de psicología, de historia, de teología, y los libros de la especialidad en filología italiana de mi abuela, mi abuelo va sacando números al azar, que no recordaba siquiera conservar.

Esa tarde, que había ido a cenar a su casa con la misión de hablar de revistas, volvía a mi casa, además de bien alimentado, con un surtido repertorio de números de cuatro revistas.

— Tu abuelo, que guarda cada cosa… ¡Teníamos que haber tirado todas estas hace años!

— Deja, que Jaime se va a llevar unas cuantas.

Ya en casa, ojeo mi botín. Números sueltos de la revista El Ciervo, números de la revista Atlántida (que acepté porque a los abuelos no se les lleva la contraria, pero por lo visto es una revista de filosofía y teología vinculada al Opus), unos pocos ejemplares de Cuadernos de arte y pensamiento, revista de la facultad de filosofía y letras, y los verdaderos tesoros, los primeros números de las segunda y tercera épocas de Revista de Occidente, y algún número suelto más, de los años 60s. En mis manos, viñetas de Saura, Canogar, Torner o Maruja Mallo decoraban portadas con nombres como Lorca, Delibes, Julián Marías, Aleixandre, Cortázar, José Ángel Valente, Victoria Ocampo, Luis De Broglie, Robert Oppenheimer, Werner Heisenberg, Ortega y Gasset, Unamuno, Julio Caro Baroja, Ramón Menéndez-Pidal…

El siglo XX, en España y en el mundo, tanto en el panorama social como cultural, fue un período convulso, revolucionario, polifacético y globalizador. Los avances tecnológicos permitieron estrechar los lazos entre España y el resto del mundo.

El gran medio de difusión de las ideas durante este siglo fue, sin duda, la revista. Revista de Occidente, Papeles de Son Armadans, Cuadernos para el Diálogo… un puñado de revistas en España alojaron las plumas que darían forma a la historia del siglo, tanto políticamente, como desde el punto de vista literario, del arte o de la ciencia.

Primer número de la segunda época de Revista de Occidente. Abril 1963.

Presa del arrebato lector y, francamente starstruck, he seguido investigando y leyendo, buscando hasta qué punto estas revistas fueron el escaparate del “mundo de las ideas” del siglo.

La más importante de las revistas que se han fundado en España e Hispanoamérica es, sin lugar a dudas, la Revista de Occidente. Fundada en 1923 por José Ortega y Gasset, desaparecida en el 36, re-fundada en el 63 y, tras volver a hacer como el Guadiana en alguna otra ocasión, celebró sus cien años el pasado 2023 y sigue editándose a día de hoy.

Los Propósitos de la Revista, la presentación que Ortega escribió del proyecto, inciden en que es creada para "un número crecido de personas que se complacen en una gozosa y serena contemplación de las ideas y del arte”, gente con “afán de conocer por dónde va el mundo”. “La Revista de Occidente quisiera ponerse al servicio de ese estado del espíritu característico de nuestra época”. “Por esa razón ni es un repertorio meramente literario ni ceñudamente científico”, y siempre naturalmente cosmopolita. En sus páginas, especialmente en esa primera época, escribieron en un espíritu de unión intergeneracional deliberado nombres consagrados de la literatura nacional, Azorín, Gómez de la Serna, Marañón, Machado, Baroja, Juan Ramón Jiménez, Unamuno y el propio Ortega firmaban artículos junto con “debutantes" como Lorca, Cernuda, Zambrano, Alberti, Salinas, Aleixandre, Guillén o Dámaso Alonso; siempre se consideró de suma importancia en la dirección de la Revista publicar a los jóvenes.

Además de la literatura en español, la Revista supo apostar por traducir a autores internacionales inéditos en español, y tuvo el mérito de introducir en el mundo literario hispano obras de Kafka, Woolf, Conrad, Valery, Freud, Schiller, Cocteau, Faulkner, Rilke, Joyce, y otros tantos.

Por si el peso en lo literario no fuese suficiente, la revista hizo fe de su vocación científica a la par que literaria, y fue la gran divulgadora de las teorías científicas del siglo, especialmente en el ámbito de la física cuántica, al dar espacio entre sus páginas a Luis de Broglie, Einstein, Oppenheimer o Heisenberg.

Por supuesto, hispanoamérica estuvo muy presente a través de, primero Gabriela Mistral, Victoria Ocampo o Pablo Neruda, y después, de Borges, Cortázar, Octavio Paz o Cabrera Infante.

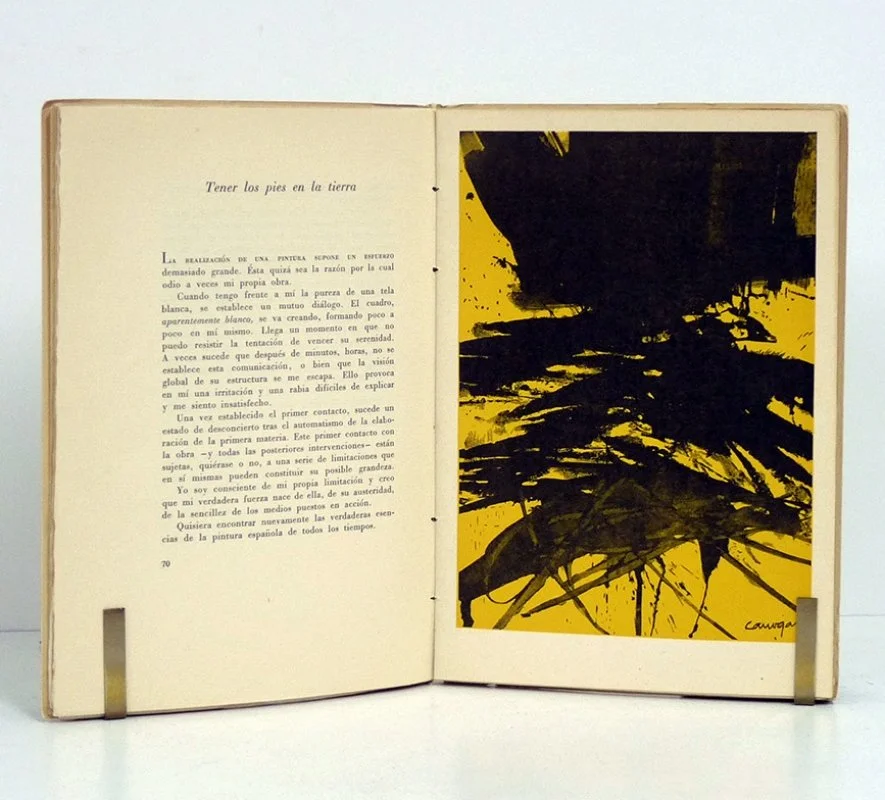

Siempre se consideró importante también la presencia de las artes plásticas, no solo a través de artículos de autores como Le Corbusier, Dalí, Tapies o Chillida, si no también a través de las viñetas que ilustran las portadas, algunas de la mano de Antonio Saura, Gustavo Torner, Maruja Mallo, Rafael Canogar o Benjamín Palencia.

Y es que, aunque solamente “juzgáramos el libro por la portada”, la Revista saldría muy bien parada, pues está editada de una manera sumamente cuidada, y la tipografía verde del título y la de las cursivas del cuerpo (traída al parecer por Ortega de Alemania) merecen una mención por sí solas.

Muchos de los números, especialmente las ediciones iniciales o las especiales con colaboración de pintores, son muy codiciadas entre los bibliófilos “de viejo”. Aunque en esto la Revista de Occidente se enfrente por precios (y pierda) con una de sus compañeras, la también gran revista, puramente de arte y literatura, Papeles de Son Armadans.

Editada con otro estilo, con un cuidado y una apuesta por la estética incluso superiores a la Revista de Occidente, Papeles de Son Armadans fue una de las aventuras de Camilo José Cela. Desde su casa en el barrio de Son Armadans, en Palma de Mallorca, Cela fundó en 1956 los Papeles, que se convertiría en un rincón en el que escritores del más alto nivel, todos los protagonistas de la literatura hispana de la segunda mitad del siglo, publicarían piezas sueltas, poemas inéditos y reseñas de libros.

Quizá sea el editarse e imprimirse en Mallorca, quizá sea el ser exclusivamente literaria, pero los Papeles transmiten en sus páginas la búsqueda de la belleza y del disfrute con la literatura. Las secciones fijas, por ejemplo, lejos de ser autoexplicativas, deben sus títulos a referencias literarias del propio Cela. Así, la sección de ensayo y filosofía se llamaba El taller de los razonamientos, la de poesía El hondero (por la línea “Honda es el verso” de Salvador Rueda), la creación literaria estaba en la sección Plazuela del Conde Lucanor, las reseñas literarias en Tribunal del viento (“A mi querella el tribunal del viento”, un verso del Conde de Villamediana, autor culteranista barroco), o las reflexiones sobre arte y estética en El bando de los ángeles (“When an artist desserts to the side of the angels, it is the most odious of treasons”, de Aldous Huxley). Las portadas interiores de estas secciones, además, iban acompañadas en cada número de distintas ilustraciones, generalmente grabados antiguos, pero también se hicieron números especiales en homenaje, con obras de Gutierrez Solana o del grupo El Paso.

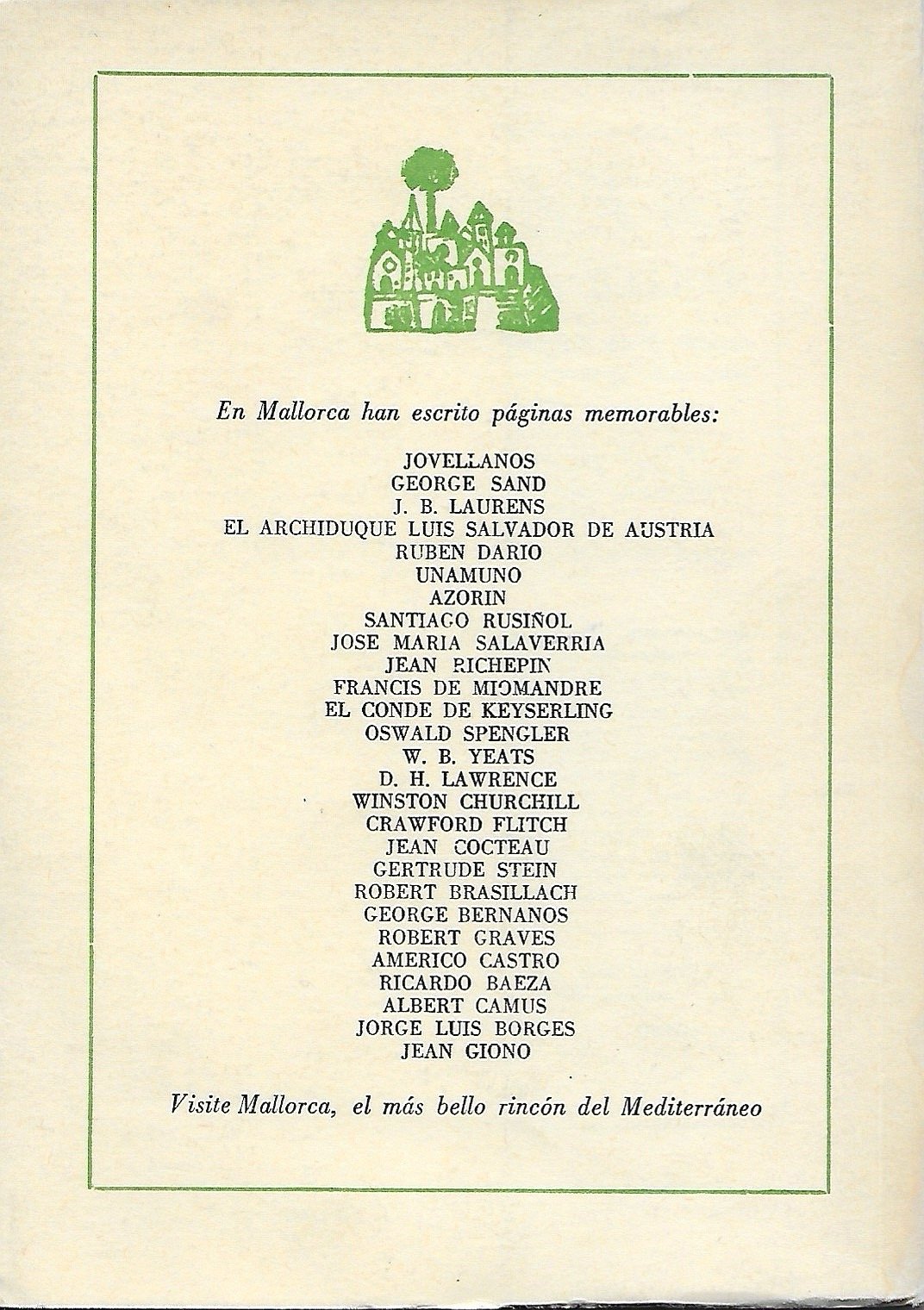

Hasta la publicidad en la revista es digna de mención, pues una contraportada habitual fue:

En mallorca han escrito páginas memorables:

(Un listado de 27 nombres, desde Jovellanos a Borges, pasando por Rubén Darío, D.H. Lawrence, Churchill o Camus.)

Visite Mallorca, el más bello rincón del Mediterráneo.

Interior de número de Papeles de Son Armadans dedicado al Grupo El Paso, con detalle de un cuadro de Rafael Canogar. n.º XXXVII, abril, 1959.

Los mencionados números especiales de homenaje y colaboración con artistas plásticos en Papeles de Son Armadans fueron especialmente importantes porque los movimientos artísticos abstractos y realistas que cogieron fuerza a finales del siglo no tenían una revista ni un museo que recogiera la obra a sus antecedentes directos. Hasta la tardía creación del Museo Reina Sofía, en 1992, el único oasis de cosmopolitismo en el panorama del arte contemporáneo en España lo representaba el Museo Español de Arte Abstracto fundado por Zóbel en Cuenca, inaugurado en el 66.

Cela siendo Cela, dejó algún titular en entrevistas televisadas sobre su revista. La realidad era que los Papeles daban pérdidas, pero el autor defendió su insistencia en financiar y mantener a flote la revista en una entrevista en la SER con José Luis Pecker en los años 70, afirmando que la revista era “deficitaria, pero no muy deficitaria, un déficit que se puede pagar con tranquilidad”. Y añadía. “Mire usted. Me cuesta al mes, más o menos, lo que me costaría instalar en un chalet no muy importante de las afueras a una rubia teñida”.

El humor, sin dejar a Cela de lado por mucho tiempo, también tuvo un espacio en las revistas de la época, especialmente en forma de viñetas, en La Codorniz o Blanco y Negro, en las que destacaron Mingote, Gila o Forges. En las primeras páginas de número 194, de mayo del 72, de los Papeles de Son Armadans, uno de los pocos números que, al azar, compré para investigar en mi ya mencionado arrebato lector, se puede leer la jaculatoria que Cela incluyó a modo de prefacio en su obra Toreo de salón. Las primeras líneas son, como es habitual para presentar el tono del texto, unos versos de un reconocido autor clásico, en este caso, John Keats. (Ruego disculpas, no soy yo, es Cela):

“El torear de salón es como

cascársela con goma higiénica.

John Keats”

Otras de las líneas, no menos graves, de la retahíla de barbaridades que sigue, afirma que “Esto del toreo de salón es como lavarse los dientes con leche merengada y después mear agua bendita, la cosa es difícil de explicar, pero es así.”

Tras este regocijo en zafiedades, ruego que se me disculpen, retomo el hilo para afirmar que también la política del tardofranquismo y la transición tuvo su espacio en la tercera de las grandes revistas que marcaron el siglo, los Cuadernos para el Diálogo.

Mi abuelo, en esa cena que ya ha quedado páginas atrás, mientras insistía en preguntarle por su vida de estudiante y por la importancia de los números de revistas que estábamos ojeando, cada poco rato, interrumpía la conversación para insistir en que, aunque había donado su colección a una biblioteca hace años y no me podía dar ningún número, la revista más importante de todas, sin duda, fue Cuadernos para el Diálogo. Intentando huir de cuñas publicitarias políticas por su parte, y “barriendo para casa”, seguí más interesado esa tarde en las revistas de pensamiento y literatura.

No ha sido hasta haber leído después al respecto que no he reparado en la importancia que tuvo, y el porqué del énfasis de mi abuelo.

Fundada en 1963 por un exministro y ex diplomático de Franco, Joaquín Ruiz Jiménez, Cuadernos para el Diálogo fue la prueba más física, más palpable, del ya manido “espíritu de la transición”.

A pesar de haber sido fundados desde un origen confesional y democristiano, el consejo de redacción terminó por tener una directa correlación y proporcionalidad con los miembros protagonistas de las cortes constituyentes. Fue una revista escrita por los políticos, en la que debatían por escrito sus ideas todos los participantes de la arena política; con especial implicación, precisamente, de izquierda y centro, y en menor medida, de los políticos de derechas. Su fin último fue el de facilitar la firma de la Constitución.

La velocidad de los sucesos en esos años de transición forzaron a los Cuadernos a pasar de ser una publicación mensual a ser un semanario, que trocó la reflexión y discusión calmada entre las partes por un corte más “de exclusivas”, de noticias de los sucesos entre bambalinas en las salas de las cortes, tanto es así, que terminó por publicar, en el 77, un adelanto del borrador de la Constitución.

No sobrevivió a este cambio de ritmo y la revista, habiendo ya ayudado a encauzar el rumbo del país, dejó de editarse antes del fin de la transición.

Por supuesto, al hablar de la influencia de estas revistas en el siglo, habría que sumar la de otra larga lista de publicaciones regionales, españolas o hispanoamericanas, así como la de revistas internacionales de ciencia, arte o culturales, que también eran repuestas cada mes en los quioscos especializados, y compartieron ratos, entre periódicos, en las mesas de salón de las grandes figuras del siglo con las revistas ya aquí mencionadas. Y es que muchas de estas figuras importantes también fueron notables y prolíficos articulistas. No se puede desvincular a Delibes de El Norte de Castilla, a Pla del semanario Destino o a Umbral de otros tres o cuatro periódicos con los que, por fases, colaboró durante toda su vida.

Uno de los síntomas y efectos del siglo xx fue este surgir de la revista que, con la palabra escrita como protagonista, ejerció de ágora de un mundo cosmopolita, y guió los pasos de la época en política, arte, ciencia y literatura. Como plasmó Ortega en los Propósitos de la Revista de Occidente, se logró “la colaboración de todos los hombres de Occidente cuya palabra ejemplar (significó) una pulsación interesante del alma contemporánea”.

Epílogo.

A hombros de gigantes se logra ver más lejos. Tener como referencia estas tres revistas marca un camino, nos da idea de lo que se puede llegar a conseguir con una revista.

Les consideramos competencia, ellos a nosotros no. Queremos ser una comunidad de autores con su mismo espíritu de unión intergeneracional, y crear un espacio para la literatura, la cultura, las artes plásticas o la ciencia.

Mientras nos cueste menos que instalar en un chalet no muy importante de las afueras a una rubia teñida, que además, se ha puesto carísimo, seguiremos construyendo poco a poco nuestra humilde tenada.